タグ:光触媒

-

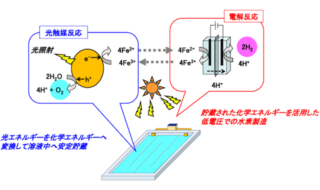

0.9V以下の低電圧で水から水素を製造する手法を開発――光触媒と電解反応を組み合わせ 産総研

産業技術総合研究所(以下、産総研)は2024年11月5日、0.9V以下の電解電圧で水から水素を製造する手法を開発したと発表した。 カーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーで製造するグリーン水素に注目が集まっ…詳細を見る-

-

-

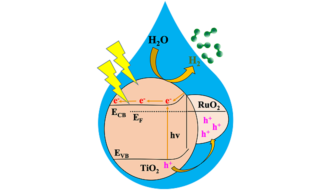

太陽光と水から水素を製造する高効率光触媒を開発

米オレゴン州立大学は2024年7月25日、同大学の研究チームが太陽光と水から水素を高効率に製造する光触媒を開発したと発表した。同触媒は、自動車の燃料電池やアンモニアを含む多くの化学物質、金属、プラスチックの製造などに使用…詳細を見る-

-

-

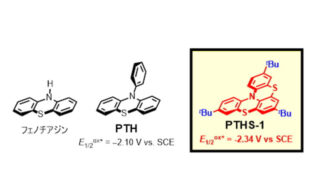

高い還元力を持ち、リサイクルできるフェノチアジン有機フォトレドックス触媒を開発 岡山大

岡山大学の研究グループは2024年4月25日、強い還元力を持つ安定なフェノチアジン有機フォトレドックス触媒を開発したと発表した。この触媒は、青色LEDを光源とした種々のフォトレドックス触媒反応に適応し、これまでのフェノチ…詳細を見る-

-

-

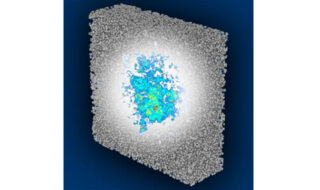

3次元ランダム凝縮系における光の閉じ込めは可能か?

イェール大学を中心とする国際共同研究チームが、ナノからマイクロメートルサイズの粒子からなる3次元ランダム凝縮系に光を閉じ込められることを高速計算機実験で証明した。同研究は、レーザーや光触媒などへの応用に新たな可能性を拓く…詳細を見る-

-

-

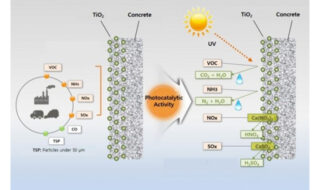

自動車から発生した有害物質を道路内で除去する光触媒コンクリート

韓国建設技術研究院(KICT)の研究チームが、窒素酸化物などの環境汚染物質を除去できる光触媒コンクリートを開発し、トンネル環境での実験で除去効果を実証した。 道路インフラにおける空気環境改善の効果的な方法として、排…詳細を見る-

-

-

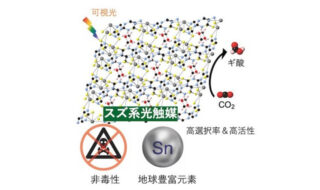

貴金属や希少金属、毒性元素を使用しないCO2変換固体光触媒を開発――スズ系MOFを採用 東工大と関西学院大

東京工業大学は2023年5月30日、同大学と関西学院大学の共同研究グループが、貴金属や希少金属、毒性元素を使用しないCO2変換固体光触媒を開発したと発表した。可視光を利用して、CO2から高い選択率かつ高いみかけの量子収率…詳細を見る-

-

-

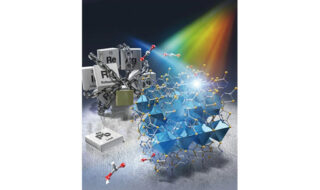

貴金属や希少金属を用いない、高効率の固体光触媒を開発 東工大など研究グループ

東京工業大学は2022年9月2日、関西学院大学との研究グループが、鉛-硫黄結合を有する配位高分子からなる可視光応答型の固体光触媒を開発し、貴金属や希少金属を含まない触媒としては、従来にない高効率でCO2からギ酸への変換に…詳細を見る-

-

-

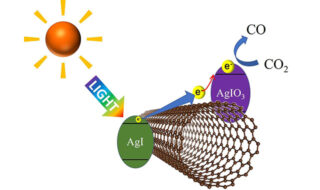

光強度が大きい可視光でCO2を分解、カーボンナノチューブを利用した光触媒を開発 名工大

名古屋工業大学は2021年5月13日、単層カーボンナノチューブを利用して地球温暖化ガスである二酸化炭素を分解する光触媒を開発したと発表した。太陽光の中でも光強度が大きい可視光を有効に利用できるという。 開発した太陽…詳細を見る-

-

-

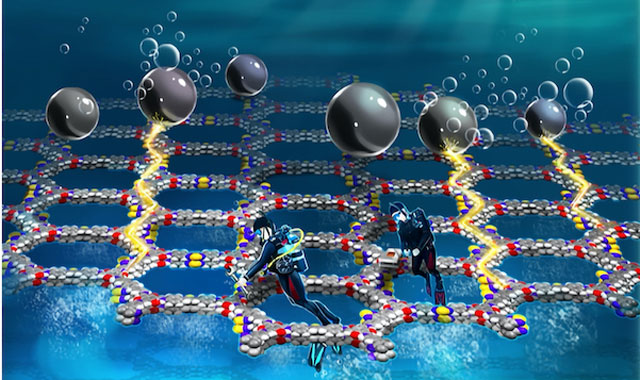

平面状に広がる有機高分子が水から水素を生み出す光触媒として有用であることを解明 京都大学と独ドレスデン工科大学

京都大学は2020年6月16日、同大学工学研究科および化学研究所と独ドレスデン工科大学の研究グループが、二次元シート状に広がった骨格を有する有機高分子が効率的に光エネルギーを集め、正負の電荷を形成しながら水分子の分解を引…詳細を見る-

-

-

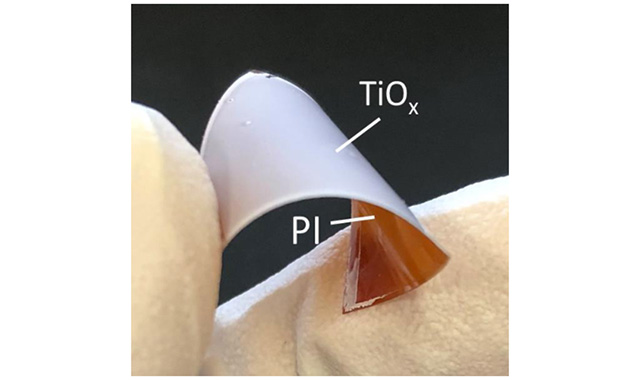

塗って焼かずに多孔質セラミックスをプラスチック基板へコーティングする技術を開発――微生物の滅菌/除菌への活用に期待 大阪大学と日本触媒

大阪大学産業科学研究所の菅原徹准教授らの研究グループは2020年6月1日、日本触媒と共同で、混合した原料を塗って焼かずに、多孔質セラミックス(酸化チタン)をプラスチック基板へ直接コーティングする技術を開発したと発表した。…詳細を見る-

-