タグ:Nature Electronics

-

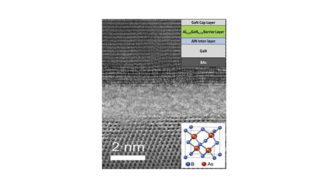

600度の高温に耐えるメモリデバイスの開発

米ペンシルベニア大学の研究チームが、600度の高温に耐えるメモリデバイスを開発した。市販のディスクドライブの耐熱温度に比べて2倍以上にあたるという。耐熱特性は60時間以上維持され、優れた安定性と信頼性を示した。 同…詳細を見る-

-

-

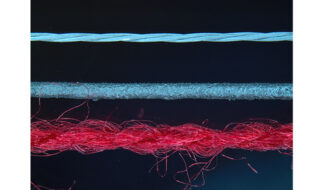

自己修復能と金属のような導電性を併せ持つソフトマテリアルを開発

カーネギーメロン大学(CMU)の研究チームが、自己修復能と金属のような導電性を併せ持つソフトマテリアルを開発した。自己修復導電材料をソフトロボットやソフト回路、再構成可能な生体電極等へ適用すれば、ロボット工学やエレクトロ…詳細を見る-

-

-

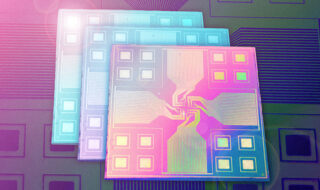

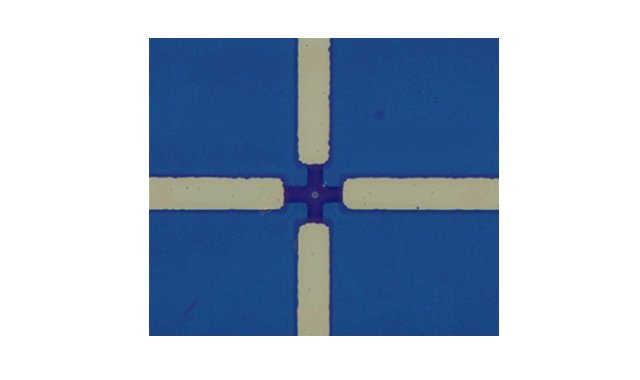

MIT、ブロック玩具のように組み合わせて構成できるAIチップを開発

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、ブロック玩具のように、必要に応じて自由に組み合わせを変えられるAIチップを開発した。センサーやプロセッサがブロックのように積み重なった層構造で、各層を物理的な配線ではなく…詳細を見る-

-

-

銅とポリマーのコーティングによる電子機器の安価で高効率な冷却装置を開発

コンピューターなどの電子機器は熱を発生するため、冷却装置が必要となる。熱を十分に放散できなければ、電子機器のパフォーマンスは低下し、ひいては熱暴走などの誤動作を引き起こし、周辺機器の破損の恐れも生じる。 米イリノイ…詳細を見る-

-

-

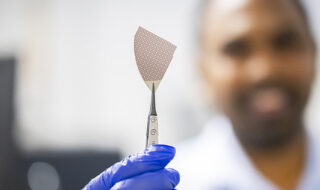

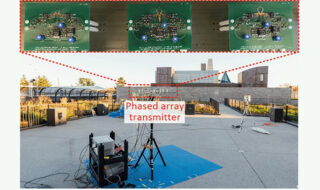

5G/6G次世代ワイヤレス通信に向け、柔軟な薄膜高周波フェーズドアレイアンテナを開発

プリンストン大学の研究チームが、将来の5Gや6G世代のワイヤレス通信に必要なGHzレベルの高周波数に対応でき、形状柔軟性を持つとともに大口径アンテナを実現できる薄膜フェーズドアレイを考案した。酸化亜鉛の薄膜トランジスター…詳細を見る-

-

-

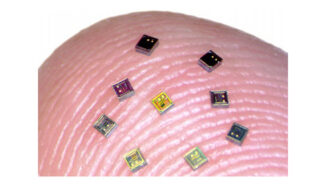

米大学が次世代のブレイン・コンピュータ・インターフェースシステムを開発

ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)システムは、脳や脊髄に損傷を受けた人が体を動かしたり、思考でキーボードを操作したりするなどの自立支援機器に使用される。さらに近年では脳の状態をモニタすることで自身の集中力…詳細を見る-

-

-

コンピューターチップの発熱を抑制――高い熱伝導度をもつ熱マネジメント材料を開発

UCLAの研究チームが、新たな半導体材料を高出力コンピューターチップに組込むことにより、チップの発熱を抑制してコンピューターの性能を高める可能性を示すことに成功した。コンピューターの過熱を防ぎ、エネルギー効率を顕著に向上…詳細を見る-

-

-

MIT、普段着として着用するだけで体の動きが分かるスマート衣料を開発

MITコンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)の研究チームは、圧電センサーと機械学習を組み合わせ、着用者の体の動きを検出できる新しいスマート衣料を開発した。効果的なトレーニングやリハビリに活用したり、介護施設などで…詳細を見る-

-

-

プログラム不要で学習する、半導体ベースの「ニューロトランジスタ」を開発

従来の手法によるマイクロエレクトロニクスの最適化が物理的限界を迎えつつある中、情報を効率的に処理、保存する方法について生物からヒントを得ている研究者がいる。ドレスデン工科大学とドレスデン・ロッセンドルフ研究センター(HZ…詳細を見る-

-

-

反強磁性体をベースに新しい磁気メモリーデバイスを開発――ビッグデータ処理のボトルネック解消に

米ノースウェスタン大学は、2020年2月10日、伊メッシーナ大学と共同で、反強磁性体を基に、増え続ける消費電力、容量、読み書き速度の需要に対応できる可能性がある新しい磁気メモリーデバイスを開発したと発表した。研究成果はオ…詳細を見る-

-