カテゴリー:化学・素材系

-

量子コンピューターで化学反応速度を1000億分の1に減速――フェムト秒の現象をミリ秒で観測可能に

豪シドニー大学の科学者たちは、量子コンピューターを用いて、化学反応における重要な過程の進行速度を1000億分の1に減速させることで、直接観察することに初めて成功した。この研究は2023年8月28日付で『Nature Ch…詳細を見る-

-

-

「尿のにおい」の決め手はハチミツの香り? —分析機器を上回る人間の感覚とは—

はき倒した下着が発する、いやーな尿のにおい。この尿のにおいを人工的に再現したところ、「尿のにおいといえばアンモニア」という先入観を裏切る意外な成分が発見されました。人間の鼻や感性が、数千万円の分析機器を凌駕(りょうが)す…詳細を見る-

-

-

EVバッテリーや鉄道⾞両まで幅広い用途に対応する高いシール性を実現した、高発泡シリコーンフォームを開発 イノアック

イノアックコーポレーションは2023年10月6日、高発泡シリコーンフォーム「NanNex」の新シリーズとして高硬度のTL7404を開発し、ラインアップに加えたと発表した。 NanNexは耐熱性/耐寒性に優れ、低燃焼…詳細を見る-

-

-

Redwire 国際宇宙ステーションでヒトの半月板のプリントに成功

2023年9月7日、米Redwireは、国際宇宙ステーション(ISS)の3D BioFabrication Facility(BFF)で、ヒトの膝半月板の3Dバイオプリントに成功したことを発表した。米軍兵士の最も一般的な…詳細を見る-

-

-

再生可能エネルギーを水素として貯蔵できる安価な触媒を開発

香港城市大学(CityU)と英インペリアル・カレッジ・ロンドンの共同研究チームが、電気エネルギーを水素として貯蔵できる、白金単原子ベースの触媒を開発した。同研究成果は2023年9月13日、「Nature」誌に掲載された。…詳細を見る-

-

-

寿命の尽きた太陽光パネルをアップサイクルしてリチウムイオンバッテリーを作る

シンガポールの南洋理工大学(NTU Singapore)の研究チームが、耐用寿命に達した太陽電池パネルから、高純度のシリコンを低コストで効率的に回収する手法を考案し、高容量の次世代型電池として期待されている、リチウムシリ…詳細を見る-

-

-

アラスカ湾の深海で謎の金色の物体が見つかる――水深3300mの海底で無人潜水機が採取

アメリカ海洋大気庁(NOAA)の調査団がアラスカ湾の深海で発見した謎の金色の物体が、関心を集めている。NOAAは、2023年8月23日~9月16日にかけて「Seascape Alaska 5」と呼ばれる探査ミッションを実…詳細を見る-

-

-

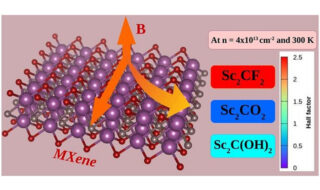

2次元ナノ材料「MXene」の量産化に必要な表面分析技術の開発

韓国科学技術院(KAIST)のインド・韓国科学技術センター(IKST)の研究チームが、磁気輸送特性を利用して2次元ナノ材料「MXene」の表面分子分布を予測する手法を開発した。同手法により、簡単な測定で製造工程の品質管理…詳細を見る-

-

-

燃料電池に関する求人への転職成功のポイントは?燃料電池求人の仕事内容や必要なスキル、転職市場動向を解説!

燃料電池とは 燃料電池とは、水素と酸素の化学反応を利用して発電する電池のことです。水素と酸素を生じさせる水の電気分解と逆の反応をすることで、水素と酸素から水をつくると同時に、電気と熱を発生させます。水素は再生可能エ…詳細を見る-

-

-

銀ナノワイヤーを用いた透明導電フィルムを開発――耐久性とフレキシブル性が向上 DNPとマイクロ波化学

大日本印刷(DNP)とマイクロ波化学は2023年10月3日、銀の導電性繊維(銀ナノワイヤー)を用いた透明導電フィルムを開発したと発表した。同年12月のサンプル提供開始を予定している。 透明導電フィルムは、光の透過率…詳細を見る-

-