カテゴリー:化学・素材系

-

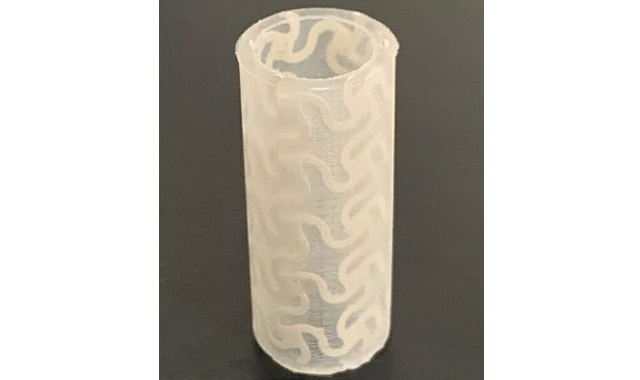

自己モニター機能を備えた3Dプリント製血管インプラントを開発

ウィスコンシン大学マディソン校の研究チームは、血圧を電気パルスに変換することで、自ら血管の健康状態をリアルタイムでモニタリングできる3Dプリントの人工血管を開発している。研究成果は、『Advanced Functiona…詳細を見る-

-

-

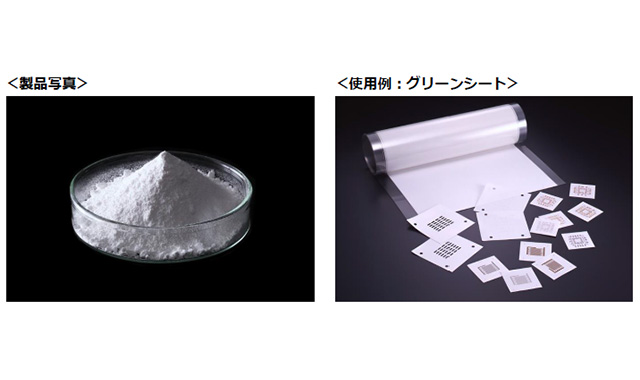

5G対応、業界最小の誘電正接のLTCC用材料を販売――信号減衰の低減に寄与 日本電気硝子

日本電気硝子は2020年8月26日、5G通信に用いられる部品やデバイスに適した誘電正接の低いLTCC用材料「MLS-23」「MLS-51」「MLS-63」の3タイプを開発し、販売を開始したと発表した。5Gに対応し、業界最…詳細を見る-

-

-

MIT、熱硬化性プラスチックをリサイクルする新たな方法を開発

米マサチューセッツ工科大学(MIT)は、2020年7月22日、エポキシ、ポリウレタン、タイヤに使用されるゴムなどの熱硬化性プラスチックを簡単に分解しリサイクルする手法を開発したと発表した。研究成果は、『Nature』に2…詳細を見る-

-

-

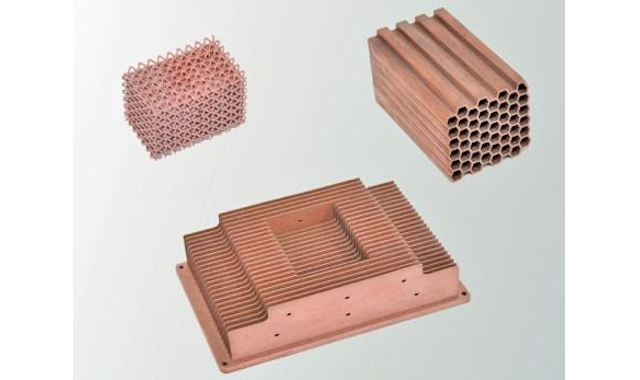

高密度な3D造形が可能な銅合金粉末を商品化――純銅に準ずる導電性/熱伝導性を有し、強度も付与 山陽特殊製鋼

山陽特殊製鋼は2020年8月24日、高密度な3D造形が可能な銅合金粉末を開発、商品化したと発表した。レーザー方式の3Dプリンターを用いて、導電性や熱伝導性、強度に優れた高密度な造形が可能となるため、従来の鋳造や延伸といっ…詳細を見る-

-

-

毛髪から有機LED用カーボンナノ発光材料を作る手法を開発

人間の毛髪を使って、柔軟な発光デバイスを製作する元となる高発光カーボンナノ材料に変える手法が開発された。クイーンズランド工科大学がグリフィス大学と共同で行ったもので、研究成果は2020年1月27日、『Advanced M…詳細を見る-

-

-

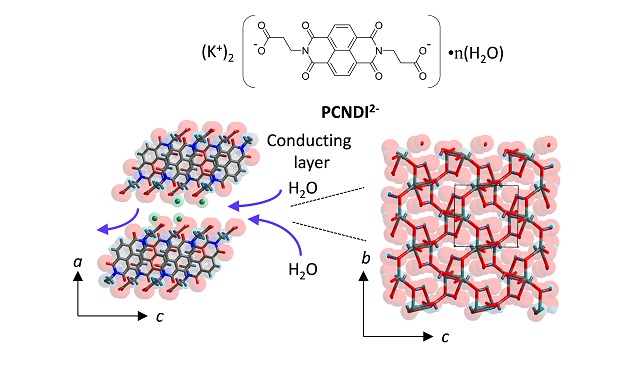

まるでスポンジ、水を自由に出し入れできる有機半導体材料を開発 東北大学

東北大学は2020年8月20日、結晶構造を保持したまま水の可逆な出し入れが可能なn型有機半導体材料の作製に成功したと発表した。 電子をキャリアとするn型有機半導体材料は、水の存在が電子に対するトラップサイトとして働…詳細を見る-

-

-

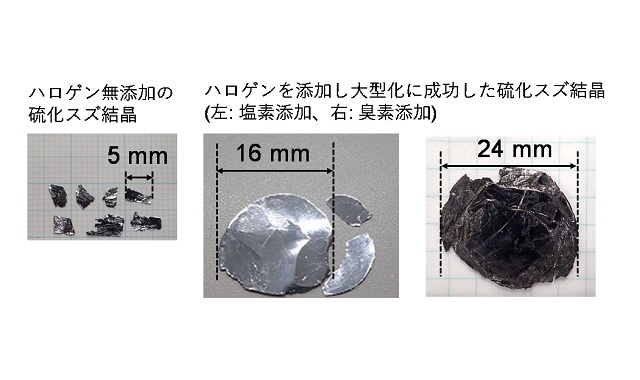

硫化スズ単結晶の大型化に成功――pnホモ接合で高効率な太陽電池の実現へ 東北大学

東北大学は2020年8月21日、硫化スズ結晶の大型化に成功したと発表した。高効率な太陽電池の実現への突破口となるという。 昨今応用の進むCdTe太陽電池やCIGS系太陽電池は高効率な発電が可能だが、希少金属や有毒元…詳細を見る-

-

-

極低温から200℃まで超弾性を発現、温度依存性のない鉄系超弾性合金を開発 東北大学

東北大学は2020年8月20日、温度依存性がほぼなく、極低温から200℃まで超弾性が発現する鉄系超弾性合金の開発に成功したと発表した。 超弾性合金は、超弾性が発現する温度範囲が狭いという欠点がある。ニッケル-チタン…詳細を見る-

-

-

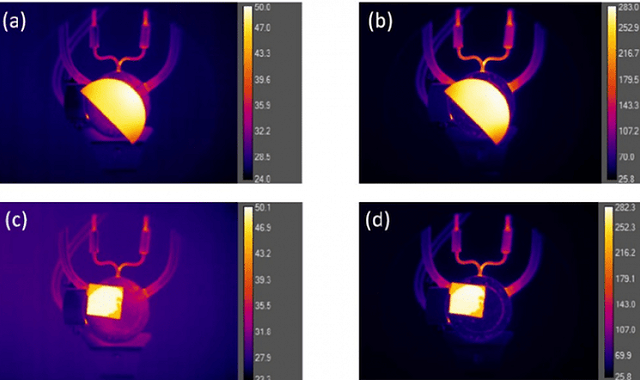

プローブ不要で物体の内部温度を非接触で計測する技術

ウィスコンシン大学マディソン校の研究チームは、「深度サーモグラフィ(depth thermography)」と呼ぶ新しい技術を開発し、特定材料の内部温度が非接触で計測できると発表した。半導体デバイスや次世代原子炉など、従…詳細を見る-

-

-

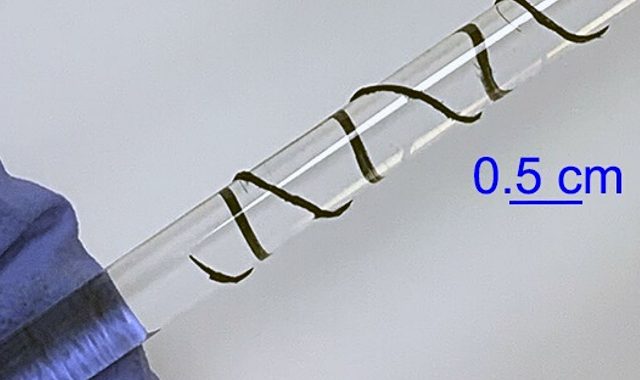

柔軟な衣類向け温度調整材料を開発――カーボンナノチューブの熱電変換効果を利用

ノースカロライナ州立大学は、温度を調整できる衣類向けの熱電材料として、新しいカーボンナノチューブ(CNT)薄膜を開発したと発表した。研究成果は2020年6月29日、『ACS Applied Energy Material…詳細を見る-

-