タグ:Nature Nanotechnology

-

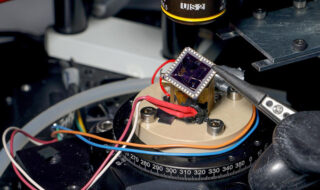

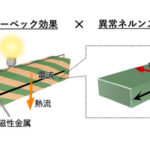

極低温下で効率的に熱を電圧に変換できる2Dデバイスを開発

スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)と日本の物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームが、宇宙空間よりも低い温度で効率的に熱を電圧に変換できる2Dデバイスを開発した。同技術は、極低温を必要とする量子コンピューティン…詳細を見る-

-

-

1000サイクル充放電可能で、放電容量維持率約75%のリチウム硫黄コイン電池を開発

豪アデレード大学は2024年3月14日、次世代のリチウム硫黄電池は、5分未満でフル充電できる可能性があるとする研究を発表した。この研究は、同大学を中心とした研究チームによるもので、2024年2月16日付で『Nature …詳細を見る-

-

-

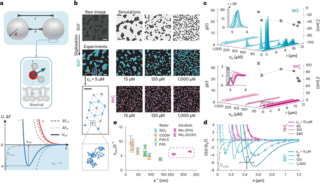

同じ電荷の粒子が引きつけ合うことがあるという実験結果――これまでの常識を覆す事実を発見

同じ電荷を帯びた粒子は互いに反発するだけでなく、引きつけ合うことがあると実験で判明した。この研究は英オックスフォード大学によるもので、2024年3月1日付で『Nature Nanotechnology』に掲載された。 …詳細を見る-

-

-

リチウム金属電池のための自立型固体電解質薄膜の開発

シカゴ大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校を中心とする研究チームが、リン酸リチウムオキシナイトライド(LiPON)と呼ばれる固体電解質薄膜の新しい製造方法を開発した。同薄膜は、実用的なエネルギー密度の大きいリチウム金属…詳細を見る-

-

-

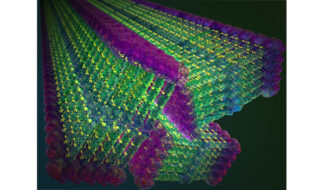

コンピューターチップの高密度高性能化も――MIT、シリコンウェハー上に2D薄膜トランジスタを直接成長させることに成功

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、二硫化モリブデン(MoS2)の2D薄膜を、8インチCMOSウェハー上に直接成長させることができる低温積層技術を開発した。有機金属気相成長法(MOCVD)プロセスの反応炉に…詳細を見る-

-

-

電磁波の遮断をオンオフできるファラデーケージの開発に成功

ファラデーケージとは、導体で囲んだかごや容器のことで、外部の電磁波を遮断する効果があり、電磁波に対するシールドや静電気の精密測定などの目的で用いられる。今回ドレクセル大学工学部が開発に成功したのは、この電磁波の遮断をオン…詳細を見る-

-

-

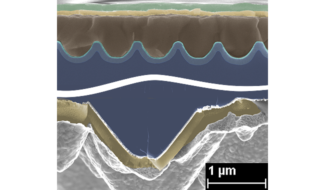

変換効率29.8%――高効率型タンデム太陽電池セルを開発

ドイツのヘルムホルツ協会ベルリン(HZB)の研究チームが、ペロブスカイト-シリコンの高効率タンデム太陽電池の詳細技術を、2022年10月24日の『Nature Nanotechnology』誌に公開した。シリコンの下部セ…詳細を見る-

-

-

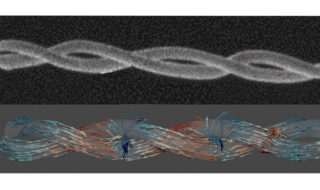

レーストラックメモリ技術にも――3Dプリントでナノスケール二重螺旋構造マグネットを作成

ケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所を中心とした研究チームが、先端的な3Dプリンティング技術を使って、強磁性コバルトのナノスケール二重螺旋(double helix)構造マグネットを作成し、今までに観察されたことの…詳細を見る-

-

-

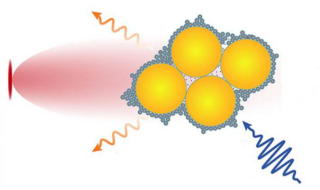

化学反応をリアルタイムで観察――分子接着剤を使った「ナノカメラ」を開発

ケンブリッジ大学の研究チームは、2種類のナノ結晶を分子接着剤で組み合わせて、化学反応をリアルタイムで観察できる「ナノカメラ」を作製した。ナノカメラの材料は、混合すると数秒以内に自己組織化する。このプラットフォームは、再生…詳細を見る-

-

-

MIT、スチールよりも強力で安定な分子ナノファイバーを開発

MITの研究チームが、水溶液中で自己組織化し、空気中でも構造を維持したまま、スチールよりも強いナノファイバーを形成できる分子系を考案した。親水性要素と疎水性要素の相互作用を利用して自発的にナノリボン状に整列させるとともに…詳細を見る-

-