カテゴリー:化学・素材系

-

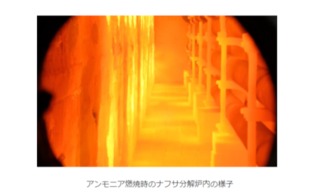

国内初、アンモニアを燃料とした商業用ナフサ分解炉の燃焼に成功 出光興産

出光興産は2024年3月15日、山口県の徳山事業所の商業用ナフサ分解炉などで、既存の燃料の2割超をアンモニアに切り替えて操業する実証試験を行い、アンモニア燃焼が可能なことを確認したと発表した。商業用ナフサ分解炉での燃料ア…詳細を見る-

-

-

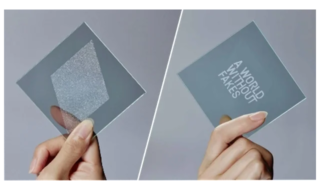

プラチナコガネから着想を得た、図柄が浮かび上がったり消えたりする新素材を開発 日本ゼオン

日本ゼオンは2024年3月14日、透明でありながら裏表で異なる図柄が見えたり、図柄が浮き上がったり消えたりする特殊な視覚効果を持つ新素材を開発したと発表した。中南米に生息するプラチナコガネの生体構造から着想を得た素材で、…詳細を見る-

-

-

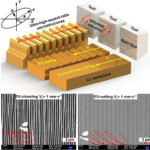

米Arctura、風力タービンを落雷から守るコーティング「ArcGuide」を発売

米Arcturaは2024年2月12日、コーティングソリューションの大手であるMankiewiczと技術ライセンス契約を締結し、風力タービンを落雷から守るコーティング「ArcGuide」を発売すると発表した。 風力…詳細を見る-

-

-

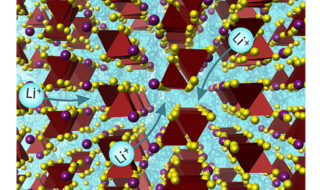

英リバプール大、リチウムイオンを急速に伝導する固体材料を発見――安全性とエネルギー容量を向上、持続可能な新電池へ

リチウムイオンを急速伝導する固体材料が発見された。構成元素が地球上に豊富に存在する無害な元素であるこの新材料は、持続可能な電池の新しい方向性を切り開くものだという。この研究は英リバプール大学を中心とした研究チームによるも…詳細を見る-

-

-

NASA、火星ミッションに向けたシミュレーションへの参加者を募集中

アメリカ航空宇宙局(NASA)は、2024年2月16日、火星への有人探査計画に向けて、火星ミッションを想定した、1年間に渡るシミュレーションへの参加者の募集を開始した。同時にNASAは、この告知を2024年2月17日、X…詳細を見る-

-

-

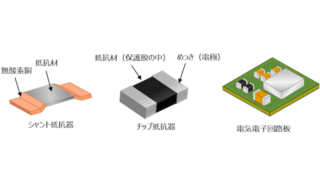

体積抵抗率が98μΩ・cmの銅系抵抗材を開発――抵抗器の性能向上に寄与 古河電気工業

古河電気工業は2024年3月11日、体積抵抗率が98μΩ・cmの銅系抵抗材「EFCR-100」を開発したと発表した。同発表によると、世界最高クラスの体積抵抗率だという。2023年度下半期からサンプル提供開始、2024年度…詳細を見る-

-

-

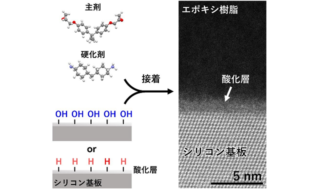

接着剤などの接着/剥離時のメカニズムを分子レベルで解明 東北大学とファインセラミックセンター

東北大学は2024年3月8日、ファインセラミックスセンターらと共同で、最先端の透過型電子顕微鏡法(TEM)による計測と分子シミュレーションを組み合わせることで、無機材料の表面化学状態が有機材料(接着剤)の界面剥離挙動や接…詳細を見る-

-

-

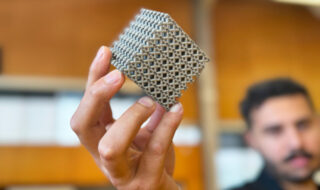

オーストラリアの科学者、3Dプリントで強固なチタン合金メタマテリアルを開発

オーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)の研究チームは2024年2月26日、3Dプリンティングを使い、一般的なチタン合金を素材として、これまでになく強固な性質を有する、人工材料「メタマテリアル」を作製するこ…詳細を見る-

-

-

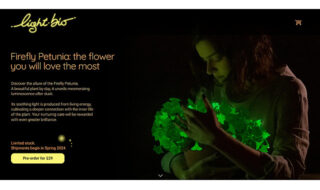

キノコの遺伝子を利用して暗闇で緑色に光る植物「ホタルペチュニア」

米Light Bioは、生物自身が光を発生する現象である、「生物発光」を利用した商品を展開している。同社のWebサイトでは、暗闇で光る植物「ホタルペチュニア(Firefly Petunia)」のプレオーダーを受け付けてい…詳細を見る-

-

-

【3/12~18開催】fabcross for エンジニア おすすめ展示会・見本市、セミナー情報

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。 ※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、3月11日時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けま…詳細を見る-

-